|

| |

| |

| 上製本の魅力 |

| |

| 上製本と言えば本を閉じた時に何とも言えない音が魅力的です。 |

| 自動車に例えれば【クラウン】 カローラのドアを閉める音とクラウンのドアを閉める音には違いが有ると言ってた人がいます。なるほど・・・ |

| 確かに上製本の表紙を閉じる音は高級感があり並製本の表紙を閉じる音とは違いますね。 |

| 木・竹筒・もっと古くでは石に文字を記録していた時代から中国で紙が出来、記録するようになります。 |

| 大きな紙では不便、もっと小さく!!と巻物や折物、重ねて綴じたものと現代の本に近いものが出来上がります。 |

| 8世紀、中国からシルクロードを経由し製紙が西洋でも使われるようになりますが、日本ではそれよりもかなり前に紙が持ち込まれたと言います。 |

| 聖徳大使が作らせた教本から平安時代には和綴じと呼ばれる日本独特の綴じ方が出来上がります。 |

|

| この日本に西洋本(製本)が入ってきたのは18世紀頃。 |

| それ以前の15世紀にはグーデンベルグが活版印刷に成功。 |

| 印刷も大量生産化。そしてパルプを原料にした大量生産可能な洋紙も輸入されるようになり、本格的な量産化がやってきます。 |

|

| 確かに進歩してきた本作りですが、明治時代以降、基本的な事はほとんど変わらない作り。 |

| この歴史が上製本の魅力でしょうか。 |

| |

| |

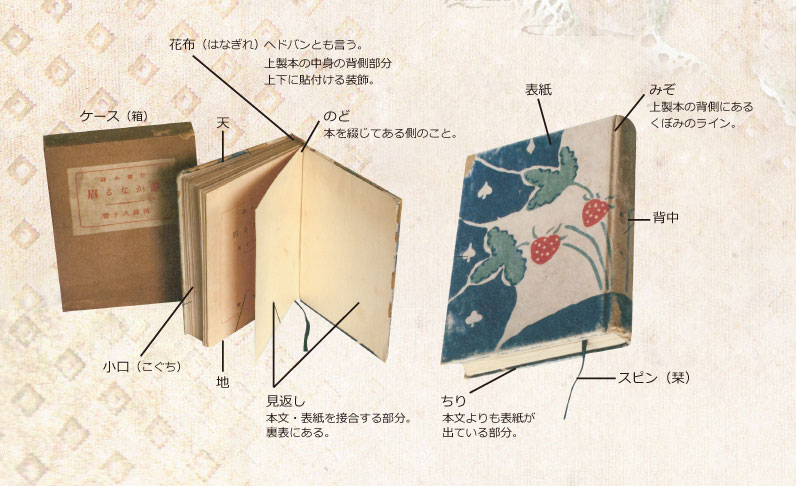

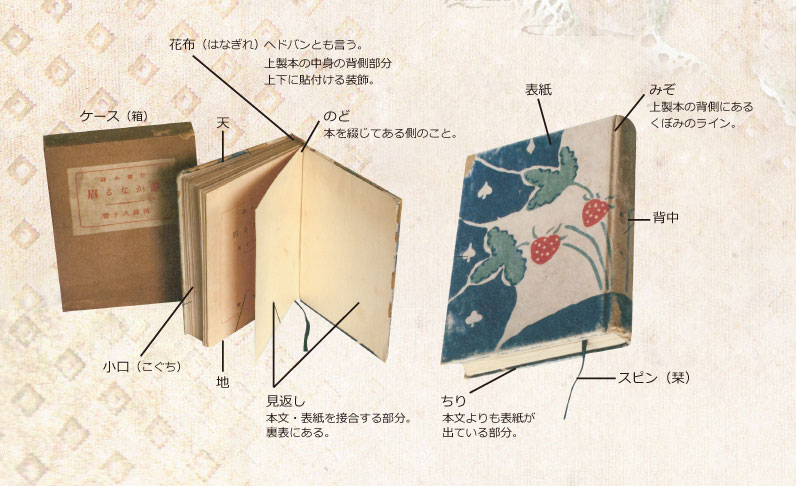

| 上製本・本の部位 |

|

| |

| |

| 本には、天と呼ばれる部分があります。天=頭とも呼びます。 そして背中・喉・耳・小口(口)と人間と同じ名がつけられてます。 |

| 本は人間のように話す事はできませんが、小口を広げてあげると沢山の活字が私たちに色々な事を語りかけ、また教えてくれます。 |

| 大昔から人の手で気持ちを込めて作り上げてきた物だからこそ、人と同じ呼び名も存在します。 |

| 上製本の魅力と言うよりも、書籍の魅力ですね。 |

| 電子書籍も今後、何年?何十年?後には「そこの本取って」っと言えば書籍に変わり端末が出てくる時代が来るかもしれません。 |

| 何世紀の時代から進歩してきた魅力的な書籍本も残しておきたいですね。 |

| |

| |